1.ボラティリティの急上昇を捕える

ボラティリティ(Volatility)は、変動とか、ブレという言葉に訳すことができます。相場が大きく動く時はボラティリティが高い、と表現し、相場変動が小さなときは、ボラティリティが低い、などといいます。ヒストリカル・ボラティリティは、標準偏差を利用して、ある一定期間のボラティリティを年率換算したものです。

一定期間には、25日や30日が使われることが多いようです。なお、株価の変動率が急変して大きくなるとHVは高まり、たとえ株価が上昇あるいは下落していても、変動率が一定だとHVの値は0に近づきます。

たとえば、株価の変動率が急変するよい例の1つに、セリングクライマックスがあります。

急騰、急落などという言葉がありますが、事象としては急落のほうが多いといわれます。

まさに投資家たちが一目散に相場から逃げていく姿が目に浮かぶような急落相場では、その下落の最後に最も大きな下げを見せてようやく売り手がいなくなり、相場が反転するようなことが多々あります。

それをセリングクライマックスと呼びますが、そのような大きな変動率をみせたときこそ、ヒストリカル・ボラティリティが高まるタイミングです。

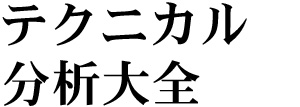

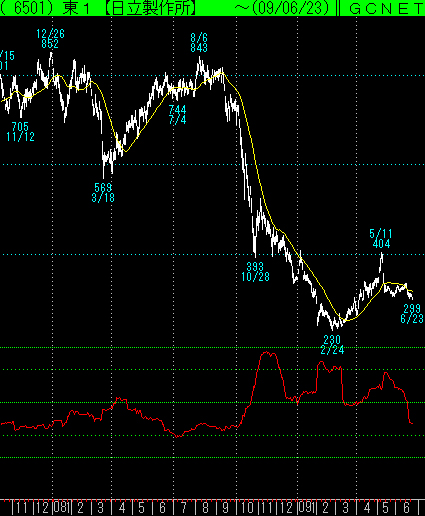

下の4つのチャートはいずれもそうしたタイミングを的確に表しています。

ヒストリカル・ボラティリティをもって、買いサイン・売りサインを読み取るようなことはなかなかできないものですが、相場がいつまでも高いボラティリティを保って動き続けることもありませんので、そうした動きがどこで止まるかを、やや事後的に確認する際に、ヒストリカル・ボラティリティを利用するとよいでしょう。

※国際帝石(日足)のヒストリカル・ボラティリティ (チャート提供:GCハロートレンドマスター)

※PGGIH(日足)のヒストリカル・ボラティリティ (チャート提供:GCハロートレンドマスター)

※日本農薬(日足)のヒストリカル・ボラティリティ (チャート提供:GCハロートレンドマスター)

※ナブテスコ(日足)のヒストリカル・ボラティリティ (チャート提供:GCハロートレンドマスター)