1.移動平均線の傾き

移動平均線はテクニカル指標の中で最も基本的な分析手法といえます。

現時点からA日間の価格の平均値を算出して、日々の推移を見るのが移動平均線です。

A日をA週やA月としてもよいですし、デイトレードで5分足を見る場合にはA本分(5分×A)の分析を行うこともあります。

またこのAにはさまざまな数字が入りますが、それぞれの特徴や意味についてはあらためて記述します。

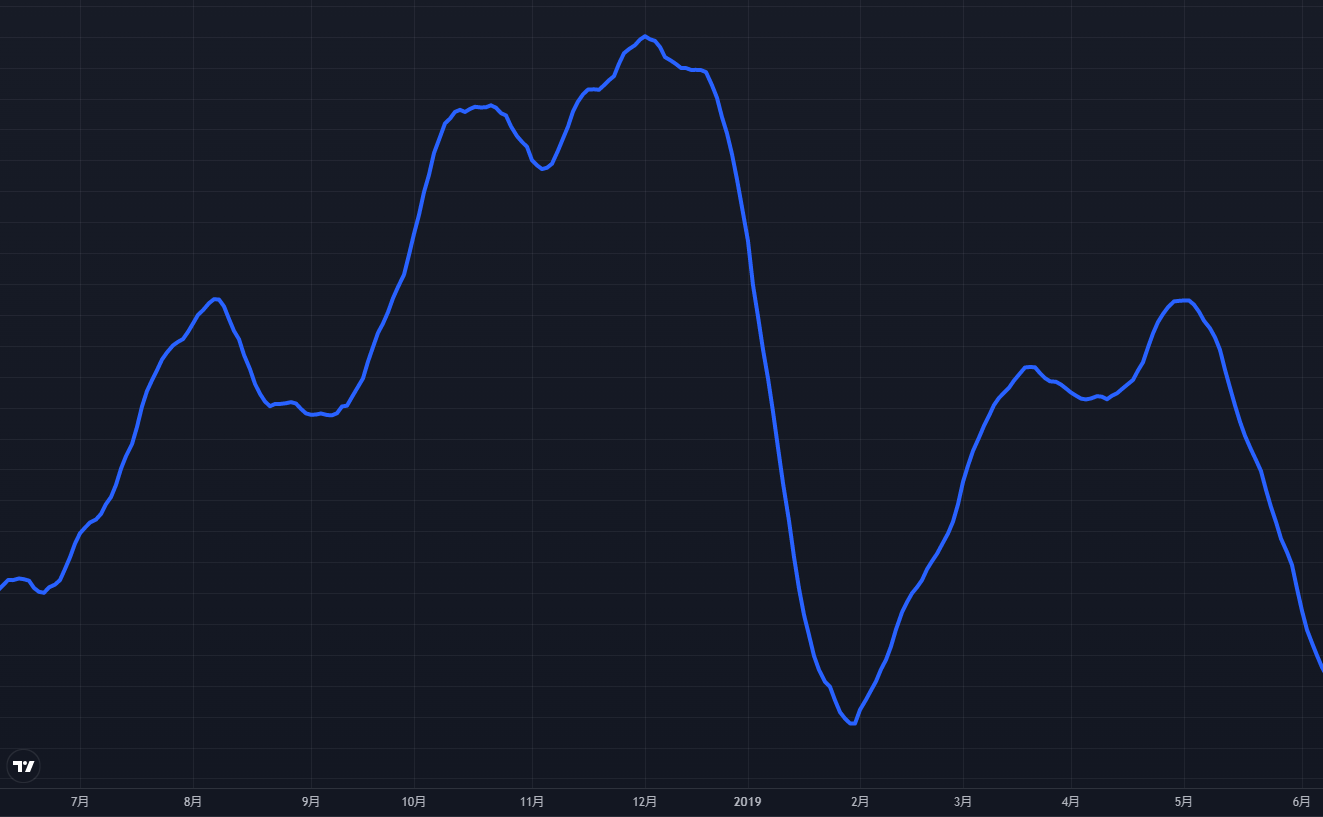

ここではまず、5日移動平均線と、26日移動平均線を描画してみます。

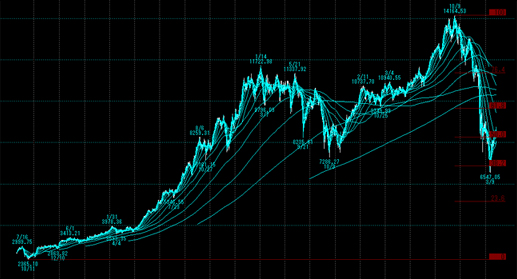

チャートはドル円の日足チャートです。

ローソク足は、透けているのが陽線、白塗りのものが陰線です。

そして、黄色い線が5日移動平均線、青い線が26日移動平均線です。

黄色い5日移動平均線は、遡ること5日分の価格の平均値をつないだもので、青い26日移動平均線は、遡ること26日分です。

ここでいう価格とは、ローソク1本1本の終値をいいます。

5日線(黄)は相場の動きに沿うように細かく上下していますが、一方、26日線(青)は相場の中心を縫うように推移しています。

参照する期間が短いほど細かな波動を描きますし、参照期間が長ければ長いほど緩やかな線を描きます。

それでは、移動平均線の見方です。

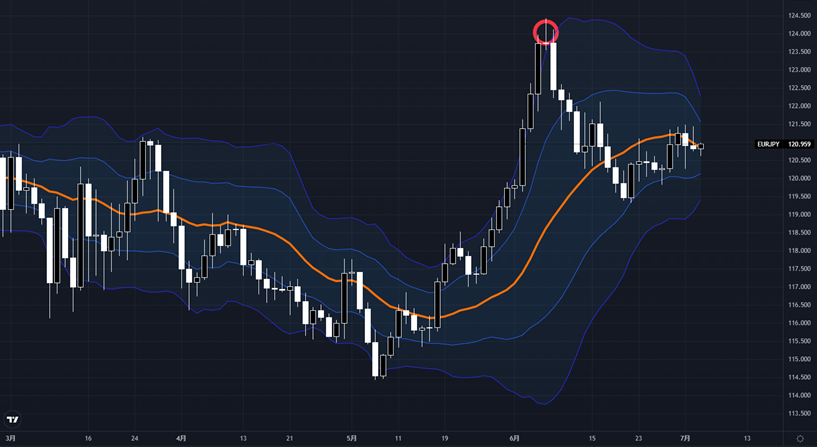

赤い円で印をつけたところが重要ポイントになります。

簡単にいうと、傾きが変わったところが買い、もしくは売りのサインです。

ただし、5日線(黄)などの短い期間での移動平均線は市場の動きにあまりに敏感に反応するので、揉み合い相場になってしまうと頻繁にサインを出すという欠点があります。一方、26日線(青)は

緩やかに推移しますので、相場のより大きなトレンドを捉えるのに適しています。

たとえば、新たに売買を開始するときは26日線を、保有しているポジションを閉じるときには5日線を利用するなどの工夫が必要です。

移動平均線の傾きというのはとても単純な売買シグナルではありますが、相場に携われば携わるほど、実に重要な指標であることに気付きます。

次回は冒頭で説明したAに入る数字、すなわち参照期間の特徴や選び方、使い方についてお伝えします。