1.±2σを超えるのは確率5%の世界

1980年代前半にジョン・ボリンジャーが考案したボリンジャーバンドは、

多数のデータを参照した場合、値動きのばらつきは正規分布すると仮定して、

標準偏差を利用したバンド(帯)を描くことによって、

値動きの幅や方向性を分析するツールです。

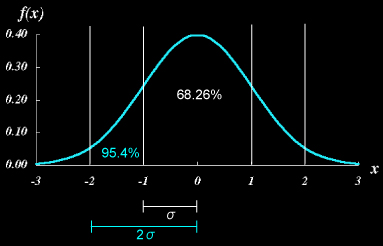

下のようなグラフを見たことがあるかと思います。

たとえば学力検査の偏差値なども、試験の得点分布がこうした正規分布の

形状になると仮定して利用されています。

0を中心に左右の「-1」から「(+)1」までの間には68.26%のデータが、

「-2」から「(+)2」までの間には95.4%のデータが収まります。

1とか2というのは標準偏差のことで、単位はσ(シグマ)と呼びます。

学力でいうと「(+)1」が偏差値60、「(+)2」が偏差値70です。

偏差値70以上と30以下の人の合計は、全体の5%にも満たないのです。

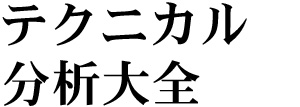

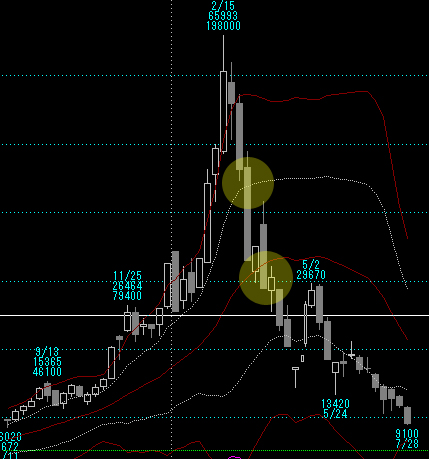

この考え方を相場の値動きに当てはめて描画すると、次のようになります。

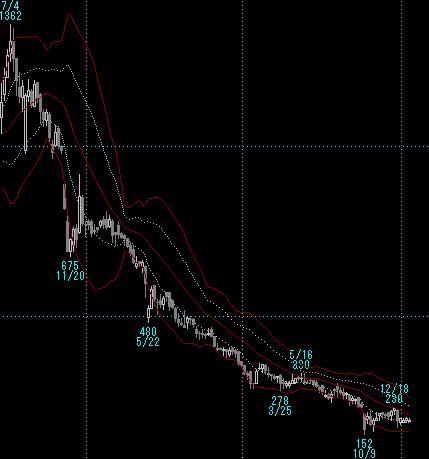

ドル円の週足チャートに21週移動平均線とボリンジャーバンドを描画したチャートです。

中心となる移動平均線(白)の外側に±1σライン(黄)、±2σライン(青)

が描画されています。見ただけで値動きの特徴が感じられますが、

トレンド分析の方法についてはあらためて解説するとして、まずは確率5%の

世界についてお伝えしておきます。

外側の青い線は、上にあるのが+2σライン、下にあるのが-2σラインです。

つまり、この青い線の内側に値が存在する確率はおよそ95%であり、

逆に、青い線の外側に値が存在する確率はおよそ5%しかない、ということになります。

チャートを見ると、2008年10月は青い線を突き抜けるほどドルが下落して

いました。ところが11月に入って間もなく、青い線の内側に収まるように

値が戻っています。

この青い線の外側は-2σ未満の世界、つまり、

存在確率5%にも満たない稀有な値下がりであることを示唆しています。

ボリンジャーバンドの1つの見方として、±2σの領域を超えた値動きが

あった場合に、その後±2σの範囲内に値が戻ると考えて、

売買のシグナルとみなす方法があります。